枣庄石榴的艺术之旅

- 外汇

- 1小时之前

0 - 1

金秋时节,榴枝缀满红果,一派丰收盛景。在枣庄市峄城区,石榴早已不只是一种承载着百年历史的果树,更是深深融入当地经济与文化脉络的重要符号,串联起种植、加工、文创、文旅等产业。作为冠世榴园所在地,峄城的石榴种植历史悠久,这片土地不仅孕育出丰硕的石榴果实,而且石榴从单一的拓展为兼具经济价值与文化内涵的特色产品,为乡村振兴注入别样活力,也让枣庄的“石榴故事”有了更多元的讲述方式。

文/片 林佩瑶 张翔 枣庄报道

“朽木”新生 化身艺术品

你一定知道,石榴果红彤彤,被视为吉祥物;石榴树自带美好寓意,装点生活,可你却不知道,在枣庄峄城,石榴根也能焕发出别样的美,受到人们喜爱。峄城境内散落着众多百年石榴树,部分因树龄老化、极端天气受损,逐渐失去结果能力。但在当地手艺人眼中,这些“退役”的老榴木并非“朽木”,其独特的疤瘤纹理、坚实的木质,正是根艺创作的天然素材。经过手艺人精湛的手艺,让“朽木”焕发新生,蜕变为兼具艺术价值与文化内涵的根雕作品,成为峄城石榴产业链上独具特色的一环。

在峄城区榴园镇王府山村,有一处总面积2500平方米的石榴木根艺馆,400平方米的独立展厅宛如一座根雕艺术博物馆。展柜中,各类根雕作品形态各异,每一件都散发着独特的艺术魅力:大型摆件“大团结”以百年老榴木为原料,精心雕琢出56个石榴造型,创作者孙延森借石榴“籽籽相依”的意象,巧妙融入民族团结的美好寓意,让作品既有视觉冲击力,又承载深厚文化内涵;笔筒、台灯、花架等作品,则将艺术与生活完美结合,变得既符合日常实用又美观漂亮。这些作品虽用途不同,但都有着共同的“身份标识”——皆由峄城本地石榴木制成,疤瘤错落、纹理清晰的特质,让每一件都成为无法复制的艺术孤品。

“我们峄城的石榴木疤瘤多,而且风化纹理清晰,硬度较高,非常方便后续做造型。”石榴木雕根艺展馆负责人孙延森站在作品前向记者介绍说。

打造一件根雕艺术品,需历经精细的创作流程。“简单款式的石榴木笔筒,三个人每天大概能做出50个;但像‘大团结’这种复杂的作品,制作工期就要20多天。”孙延森介绍,从原料筛选、构思设计,到雕琢打磨、细节完善,每一步都需匠心把控,才能让老榴木的自然特质与艺术创意完美融合。凭借稳定的品质和独特的风格,根艺馆的作品定价从百元到万元不等,每年能产出2万余件根雕艺术品,消耗老榴木毛料300多吨,营收达70万-80万元,既实现了老榴木的资源再利用,又让根雕艺术产业形成稳定规模。

从2005年接触石榴根雕至今,孙延森坚守这一领域已有20年。他见证了根雕艺术品从“无人问津”到“备受青睐”的转变:“最初大家对根雕没有概念,老榴木都被当柴烧,现在村民们知道老榴木能做成艺术品卖钱,有好木料会主动联系我。”更让他自豪的是,根雕艺术品已成为传播石榴文化的重要载体——如今,根雕作品销往北京、上海、广州等20多个省份,不少游客专程慕名来参观展厅,学校也会组织学生来体验根雕创作,让更多人通过艺术品了解峄城的石榴文化。

在孙延森的石榴木根艺馆内悬挂着“市级非遗工坊”牌匾,这不仅是对孙延森团队根雕技艺的官方认可,更彰显了根雕艺术品的文化价值。从“废弃木料”到“非遗艺术品”,手艺人团队用匠心让老榴木实现蜕变,为峄城石榴产业注入文化厚度,也为乡村产业发展提供了“资源变废为宝、文化赋能经济”的鲜活样本。

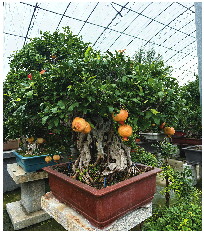

盆景从“老桩热”到“小微俏”

枣庄市峄城区作为全国七大石榴主产区之一,拥有2000多年的石榴栽培历史。近年来,峄城区将目光投向了石榴盆栽盆景领域,致力于打造“全国石榴盆景之都”。走进峄城区冠世榴园旁的盛景园石榴小微盆景生产基地,25亩土地宛如一座露天艺术展厅,5万余株小微盆景以各异姿态静静陈列。红褐色盆钵中,石榴藤蔓或枝干蜿蜒出雅致弧度,或缀着粉嫩花苞透着灵动感,或挂着小巧果实尽显榴乡生机,每一株都是将自然之美浓缩于方寸之间的艺术品。这里不仅是培育盆景的产业基地,更是峄城人用匠心打磨石榴艺术品、探索产业转型的实践阵地。

“2011年刚开始做石榴盆景时行情好,那些几十年、上百年的大桩盆景特别好卖。”基地负责人马超说起最初的光景,语气满是对过往的感慨。在马超的记忆里,十年前,大型石榴老桩是市场的“香饽饽”,可随着时间推移,变化悄然发生。老桩资源愈发稀缺,同时,越来越多人喜欢小巧、易摆放的盆景,市场风向慢慢偏向“小而美”的石榴盆景。

觉察到这些变化,马超带着团队慢慢调整方向,把重心放到了小微盆景培育上。“小微盆景是咱们自己人工繁育的,从石榴树上剪枝,扦插到地里育苗,长出小苗后再慢慢塑形。”他指着一盆造型精巧的盆景介绍,一棵小苗要先在地里长1年,等枝干有了基础形态,就用铝线轻轻缠绕,一点点弯出想要的造型,固定好后再在地里养3-4年,让枝干长结实、定型,最后才能上盆修剪。这一路下来,需要近5年时间,每一步都得细心照料,才能让小小的盆景尽显灵气。

为提升盆景的艺术价值与市场竞争力,培育团队在品种创新上不断突破。在基地的一角,几盆开着粉色花朵的“粉精灵”格外惹眼——这是由白石榴与红石榴变异培育出的稀有品种,独特的粉色花瓣在石榴品类中极为罕见,使其成为盆景中的“艺术珍品”。“普通石榴苗仅几元一棵,‘粉精灵’小苗能卖到100多元,成盆的艺术品更是能卖到三四百元。”马超小心翼翼地捧着“粉精灵”,眼中满是对这件“作品”的珍视。除了“粉精灵”,基地还培育了“血宫灯”“紫宫灯”“花旗”“玛瑙”等近20种稀有品种,这些品种以观赏为核心,花多果密的特质让其在艺术呈现上更具优势,完美契合小微盆景的定位。

每年卖出20多万件盆景

“你看这盆高提根的,造型好看,养的时间也长,能卖到400多元,那边还有些亲民款的,100多元就能买走,今年已经卖了几千盆。”在园内,马超指着不同价位的盆景介绍,“定价主要看造型复杂度、养的时间长短,还要看品种是不是稀有,这样能满足不同群体的需求。”

凭借独特的造型设计和优良的品质,盛景园的石榴小微盆景在市场中积累了良好口碑,这也成为基地的核心竞争力。为了让更多人了解并喜爱这些盆景,马超积极拓展销售渠道,线下与专业花木城建立长期合作,让盆景艺术品走进专业市场;线上携手本地带货达人开展直播,借助镜头展现盆景的细节美感,扩大影响力。据统计,基地每年能售出5000多件石榴盆景艺术品,销售额达80多万元,实实在在的收益,让这份“绿意艺术事业”充满希望。更重要的是,盆景产业还带动了周边村民就业增收。从育苗、塑形到养护、销售,每个环节都吸纳周边村民参与,让大家在家门口就能投身艺术产业链,获得稳定收入,共享产业发展成果。

在峄城,像马超这样投身石榴盆景事业的人还有很多。峄城也成为国内主要的石榴盆景制作销售基地,每年销售20多万盆石榴盆景。其中,榴园镇是峄城区石榴产业发展的重要阵地,是当地石榴产业的核心区域。目前全镇专业盆景种植户达506户,盆景库存40万盆,年产值达6.5亿元。

在峄城,石榴的艺术之旅从未停歇——根雕匠人以刀为笔,化腐朽为神奇,让老榴木在疤瘤与纹理间重生;盆景师者以枝为线,纳天地于方寸,令石榴在盆钵之中绽放四季。它们不只是产品,更是文化的信使、艺术的载体,承载着一方水土的智慧与温度。从果到艺,从木到器,这条融合了传统与现代、资源与创意的增收新路,正悄然唤醒乡村的活力,也让枣庄石榴的故事,在每一件作品的生命力中延续、升华,熠熠生辉。