实时监控+自动除湿 贵州花江峡谷大桥有了“保健医生”

- 外汇

- 58分钟之前

0 - 1

来源:央视新闻客户端

今天(9月28日)花江峡谷大桥正式通车。作为大桥重要组成部分的主缆和主梁系统,在施工时建设者创新使用了不少科技手段。

植入智慧神经,实时监控主缆温湿度及应力状态,让大桥有了“保健医生”。花江峡谷大桥作为特大型桥梁,设计基准期为100年。在使用期间,需要不间断地对主缆的变形、温度、湿度等进行检查,随时掌握它的健康状况。传统的监控方法是用测量仪器测它的变形,再通过变形来反推主缆的受力变化,相对比较复杂。

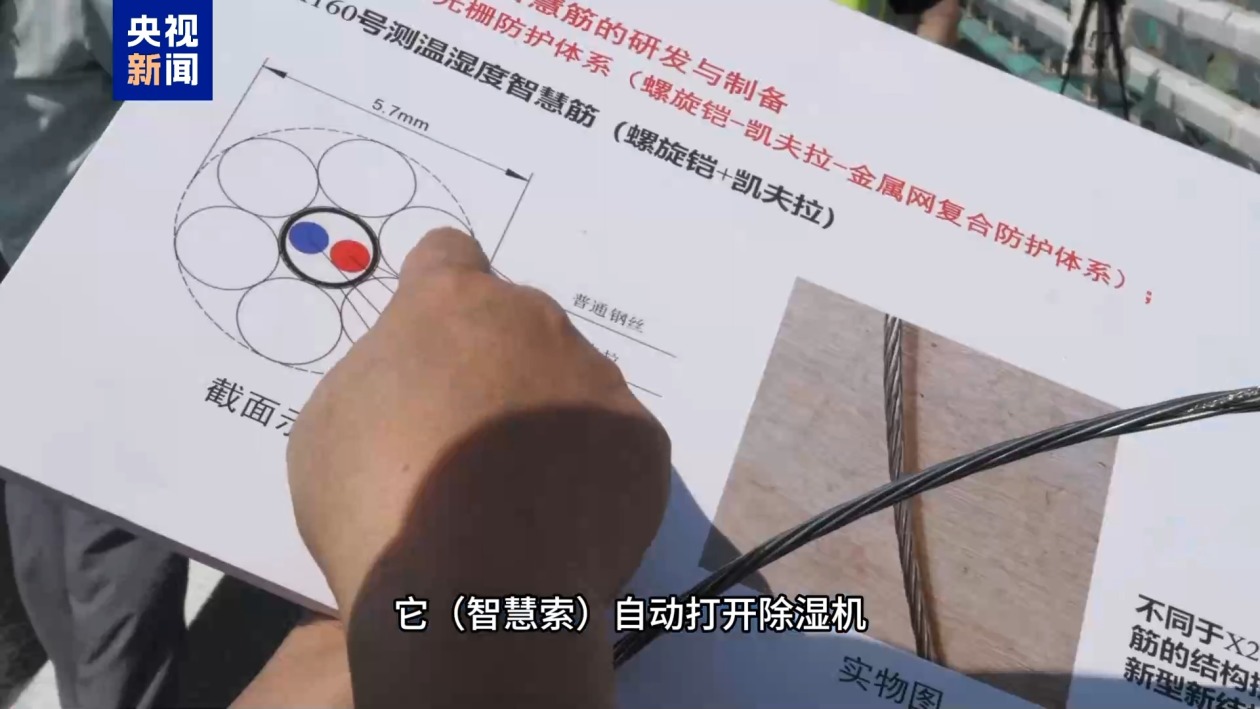

为此,施工人员架设了三根光纤光栅,也就是所谓的智慧索。通过光纤光栅传感器,把数据传输到终端设备,从而实现对主缆的实时监控。

据了解,主缆处于一个密闭的空间,受降温的影响它会有冷凝水,一旦水在里面长期积聚,发生干湿循环,主缆就会被很快锈蚀,这对主缆是致命性的伤害。传统的解决办法是在主缆上开孔,通过湿度监测,只要超过一定的标准就人工抽湿。而现在使用智慧索以后,不光可以实时监控湿度,还可以自动除湿。

此外,钢桁梁架设也是花江峡谷大桥全桥施工一大难点。由于大桥所在位置气候多变,尤其是瞬间风速最高可达14级,给高空作业增加了难度。为此,项目团队自主研发了集各类传感器、视频控制、定位系统和控制系统于一身的智能缆吊系统。

大桥钢桁梁总体长度是1420米,有3354根杆件和184块桥面板,全桥用了80多万套螺栓,将钢桁梁连接成一个整体。架设时施工人员将其拆分成93个节段进行吊装,工程量十分庞大。

有了智能缆吊系统,控制中心不仅能实时监控风速、吊装重量、吊具的倾斜度、平整度等,还可以对数据进行自动识别和分析,给出相应的指令,实现各个设备之间的协同运行。最终,不仅相邻节段的吊装精度控制到了2毫米以内,效率也从以前最多一天安装1个节段提升到了3个节段。

从智慧索到智慧缆吊系统,技术的创新、应用与迭代不仅让花江峡谷大桥的建设在“智”取天险中取得突破,也为我国山区大型桥梁施工提供了宝贵的经验,推动桥梁建设向更安全、高效、智能的方向迈进。

(总台记者 苟顺庭 王玮)